在生下我的那一刻,听到医生说“是女儿”,

我妈一下就哭了。

每个女性似乎都经历过这样的时刻:身为女儿,对来自母亲的关心感到难以招架,却也同样无法完全将之割舍。

在当下的生活语境中,“母亲”是一个格外特别的名词。对于妈妈关心的唠叨,我们总认为“她根本不懂我的苦衷”。对于母亲的话语中种种隐形的控制、疼痛、呼喊、渴求,我们看到了陷阱,却不由自主地一遍遍回到她们身边。

究竟什么是母爱,又是什么让我们无法成为像母亲一样的女性?在这个女性普遍觉醒,奋力追寻更自由轻松生活的当下,我们似乎也亟待回过头去,看看背后那群追不上我们,却又与我们血肉相连的女人。

母女关系一直是个古老的命题,也被认为是人际关系中最为复杂的一种,女儿们始终很难割舍与她们至亲至疏的母亲,但又常常从母亲那里收获失望和颓伤。

不得不面对疑问,不能不给出回应,“不得不”的背后,缠绕着欲语还休、复杂变幻的爱。

这本《中国式母女》开始于2024年初《三联生活周刊》的一次选题会,几个记者聊起一本女性题材的小说,不知怎么话题一转,大家开始谈论各自和妈妈相处的方式,母女关系成为那场聊天的关键词,也直接启发他们做了一期封面专题:《母女关系》。

但母女关系这个话题不是一期杂志就能谈完的,这些采访、对谈、声音,汇聚成了这本《中国式母女》,我们在里面可以读到记者们深入采写的母女故事,这些故事发生在不同年龄阶段、不同职业、不同地域的母女之间,真切、细腻,且勇敢、坦诚。

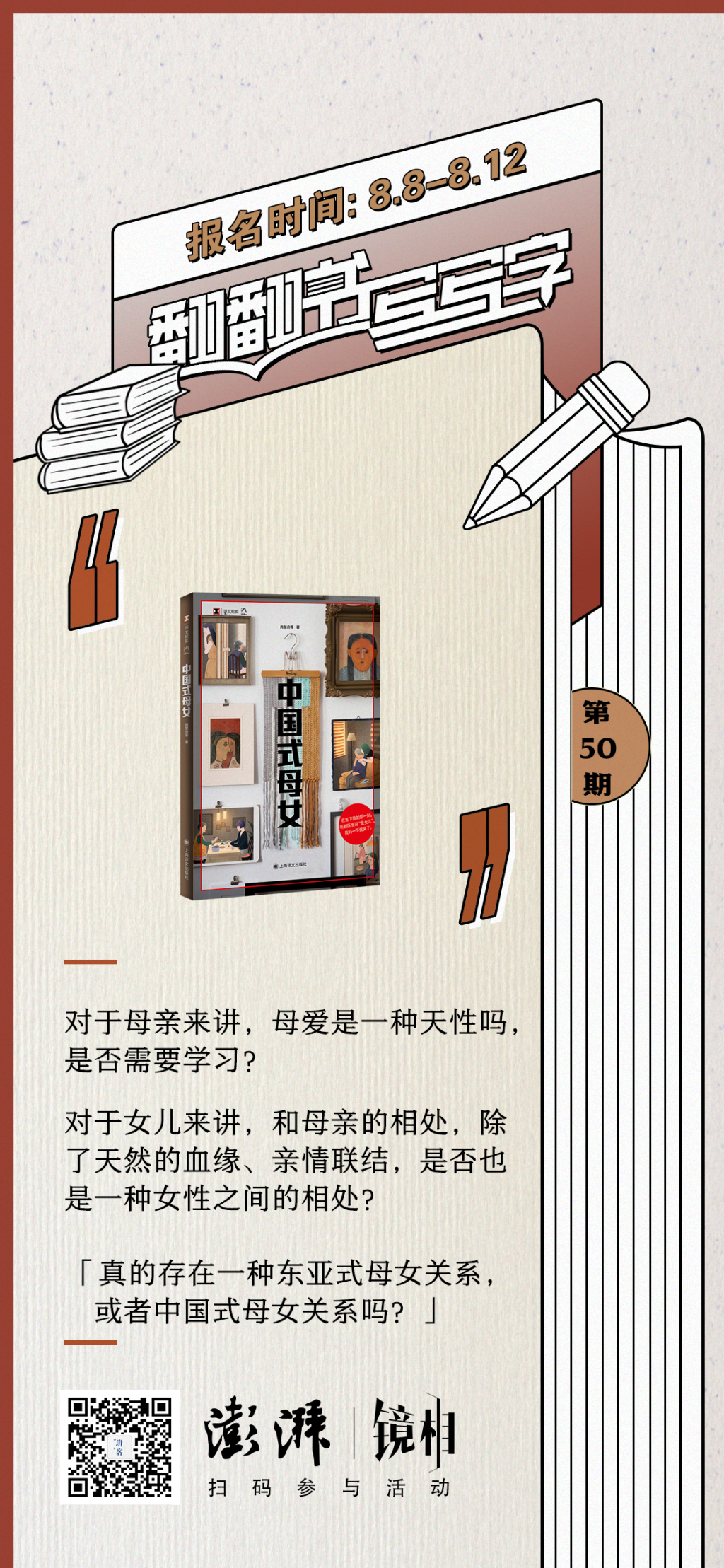

本期翻翻书活动,就为读者们带来这本译文纪实系列的新书《中国式母女》,去看一看最为复杂,也最为深刻的亲密关系——女儿与母亲。

(以下内容摘自《中国式母女》,编辑过程中略有删减,经出品方授权发布。)

参与赠书活动可直接滑至底部,8月12日当天我们会选出3名读者,请留意公众号文章的回复。

你爱我吗?你会恨我吗?

文|卡佐卡

时间已过去23年,每当盛夏来临,蝉鸣响起时,我的心仍会朝下一沉。直到高中毕业,暑假总是我最难熬的日子,因为在这62天的时间里,我必须日复一日,全天候地和母亲相处。从睁眼开始,我就要判断母亲这一天的心情:如果她从厨房出来时的脚步声很轻,客厅里放着广播,在早餐前就和我说话,那么至少我能度过一个轻松的早晨。但如果她趿着鞋,重重地把马克杯放在玻璃茶几上,一言不发,我就会尽可能地不发出任何声音走过她的身边。更多时候,判断母亲心情好坏的条件并不那么明确,它更像一种隐约笼罩在她身边的光晕,全要靠我的经验去猜测。这样的夏天从我的童年一直持续到成年前。

小时候,妈妈总会不断问我,你爱我吗?也常问我,你会恨我吗?她这么问的时候看起来非常疲倦,好像她为了索要一个自己也能相信的答案已经忍耐很久了。但她的眼神不知疲倦,总是很锋利。那时,在一年里最热的日子里,我身后往往会传来无休止的蝉鸣。一开始我哭着摇头,扭头逃避掌心和指节;后来长高,到她的胸口那么高,她抄起遥控器扔向我的额头,我已不会躲也不会哭,只是把身体交还给母亲,不说爱,也不说恨;再后来我终于能平视她,同她一样扯高嗓子,据理力争,浑身发抖。直到我16岁后的某天,母亲突然停下,不再询问我那些问题。

可每年的第一声蝉鸣传来时,我仍能隐隐从中听见母亲的声音。和6岁时听见的声音一样,反复确认:你爱我吗?你会恨我吗?

我永远无法达到母亲的要求

母亲对我做过最好也是最坏的事,就是给了我一个名正言顺的理由说我不喜欢她。铃木凉美笔下那种在小孩发烧生病时不会怒吼却会为女儿熬一碗病号粥的母亲,曾是我6岁时幻想的母亲。我的母亲并不是这样的人。我幼时体弱多病,是医院的常客,屡次进出,几个月下来就耗尽了她本就不多的耐心。我常常咳嗽,夜里躺在床上迟迟无法入睡,迎来的往往是阵阵更剧烈的咳嗽,咳到肚子酸痛,冒出眼泪。母亲出于母亲的义务睡在我身边,同时又因被我惊醒而做回她自己。“你为什么就不能停下来?”她吼道,拳头和巴掌落在我的背上,也落在我的脸上,“你为什么就不能别咳了?”

我因为喘不上气而无法回答。当我重新躺回床上后,母亲在一旁说话。她的声音朝着天花板,第一次问我:你会恨我吗?这是一个开始,从此她就经常这么问我了。往往是在收起巴掌、拳头、木棍之后,看着我的眼睛这样问我。她也会在怒吼和尖叫后这样问我。她会要求我对同学和老师撒谎,说我身上的淤青和疤痕都是摔跤时弄的,并在我点头答应后这样问我。我在那时候意识到我无法回答母亲的问题并不真的因为我喘不上气,而是我确实,从内心深处,认为这是我无法回答的问题。 6岁开始就无法回答,并且早早预料到等我长大以后也依旧无法回答。

我的母亲并不是常见叙事里的家庭主妇。那种刻板形象往往指向没有经济能力,依赖丈夫的权威,无法从暴力中拯救自己的孩子——而我的母亲就是家庭中的暴力本身。但同时,她身上没有那种常与暴力捆绑在一起的特征,比如愚昧无知,或是欺辱弱小。母亲也从不吝于为我提供经济上的支持,鼓励我学习与阅读。在她身上,还有很多如今在社交媒体上被褒奖的特质——尤其当她身为一个母亲和一个女性时。她聪明勤奋,是外婆的骄傲,也是那条弄堂里唯一的大学生,工作后业绩出色,在同事间口碑极好,一度辞职创业,收益颇丰,婚后表面上回归家庭,但也掌握了家里的财政大权,对金融股票一类的投资事项也算有些研究。她坚持家务分工或者请钟点工,鄙弃传统主妇的生活,不屑家务事,与铃木凉美笔下瞧不起周围家庭主妇的母亲形象如出一辙。可以说,她在没有接触过任何女性主义思潮的时候起便完全贯彻着这样的理念生活,二十多年来从未改变。因此,我自小就免于那种“女孩就不应该读太多书,长大后得赶紧嫁人”的诅咒。但不可避免地,我坠入了另一种诅咒——我永远无法达到母亲的要求。

优秀是应该的。100分只是暂时的,难的是永远第一,永远 100分。97分是耻辱,92分就该滚出家门,我的名字应该待在榜首,任何其他地方都是不可容忍的。从4岁学琴、6岁上小学起,她亲自教我各类学科,送我去参加奥数竞赛班,补习英语口语,同时监督我练习钢琴,每年暑假参加考级。我面前的试卷从 6岁时就如流水般源源不绝,录音机里的磁带嘎吱嘎吱放着听算题,儿童套餐里的玩具尺因为母亲打在我手臂上太用力而断成两截。

在我长大成人之前,甚至直到如今,母亲都从未给过我一次情感上的支撑。她倔强,顽固,强势,自信,果断,对我来说,母亲就像是一把不断在我身上拉扯的锉刀,试图把我打磨成她人生中应有的完美女儿,好比打造一个她亲手启动的项目。我从很小的时候就知道,我的烦恼是不能和母亲诉说的。不再优秀的名次,成绩没有进步——她比我更恼火,更要指责我不努力不用心。人际关系不顺利,朋友没有理由地疏远了我——你为什么总那么敏感?她查看我的手机,翻到同学的告白短信,骂我下贱,不要脸。她偷看我的日记和小说,甚至懒得摆回原样,上面掩饰用的笔记本叠得很乱,她引用我日记里的话,口吻冷静,一脸无辜地问我是不是觉得她不爱我,却又演技拙劣。高三时我一天只睡三个小时,拼命学习,并不真的是为了考上自己心仪的院校,而是从内心深处知道,如果我没有考到一个足够体面的学校,未来几十年我都无法从母亲的失望里逃脱。但母亲当然不会因为我满足了她的期待而满意,她始终掐着一个秒表,并对我不断产生新的失望。

我的母亲从来都不是温柔,无私,乐于奉献的。她在别人眼中风趣独立,包容谦和,优雅美丽,却是一个只在我面前才会出现的疯女人,她咒骂我,鄙夷父亲,却又反复要我们爱她,并且证明我们爱她。她很聪明,也因为聪明而知道如何伤害他人。我在那时发誓:长大后,我绝不会成为母亲这样的人——我要竭尽全力保护自己,然后逃走。我的身体生来必须成为她的女儿,但我的头脑是自由的,只要我坚持,我就能保有真正的自己而不会成为她。

大学毕业后,我出国念书,离家的一年多里,我没有打过一次电话或者视频。有时看见室友在做早餐时还要和母亲打视频,我就觉得不可理喻:那些鸡毛蒜皮的事有什么可说的?为什么做个早饭还要和妈妈打电话?可在听见她对着母亲撒娇时,我却愣住了。那是我和我的母亲之间从未有过的对话。我知道这种亲密的、无话不谈的母女关系是存在的——但在那之前也仅仅只是知道而已,当它真正呈现在我面前时,我才第一次直观地看见我缺少了一些什么,并意识到在我过去的成长中,我往往都在别人而非母亲身上寻找这种我渴望的关系。从捧着我肿胀双手的钢琴老师,偷偷送我毛绒玩具的班主任,到给予我极大耐心的保健老师,鼓励我的语文老师,我始终在不断伸手,从身边取下一些我幻想中母亲会给予我的东西:爱,无条件的爱,宽容的爱。我母亲口中的爱并不是这样的,宽容就是纵容,是懒惰。她说她才是世界上唯一一个真心希望我好的人,为此她给我的爱是严厉的爱,是充满讥讽、羞辱、疼痛的爱。

我决定不再逃开了

27岁时,因为众所周知的原因,我被迫在上海的家中与母亲再次朝夕相处了整整两个月,好像童年过分漫长的暑假卷土重来。那时,我已经短暂地谈过恋爱,分手,建立过深刻的友情,也被友人绝交过。我逐渐发现在我的心底有什么确实不对劲— —哪怕我曾那样努力地说只要我自己坚持,我就不会被母亲塑造成她想要的样子,但我仍然在对抗中不可避免地拥有了她的一部分。

我常常想到她会说自己多么爱我。而如果这就是真正的爱——如果这真的是真正的爱——那我这辈子就绝对不会主动寻求任何爱。难怪我从来都不相信别人口中对我的爱意,以至被人觉得冷漠,被指责有一颗捂不暖的心、怒叱我自私,以自我保护的名义伤害他人的感情。“爱”只会让我想要逃走。

在又一次母亲大发脾气冲我怒吼时,我面对紧闭的防盗门无处可逃,忽然很疲倦。好像自己一下子理解了童年时,母亲问我会不会恨她时一样的疲倦。我发现我们从来没有真正对话过。我们的闲谈总是些无关紧要的话题,而二十多年来一旦我们要真正面对自己的情绪,谈论彼此的事情时,她就总是在怒吼,而我不得不条件反射般地用一种漠然的态度保护自己。这好像已经成为过去我们谈论自己的唯一方式。但从那天开始,我决定坐下来,和她对话。我问:妈妈,你为什么要生我呢?

母亲给出的回答简单得像在敷衍:我们那个时候哪想那么多乱七八糟的,结婚之后就该要孩子了。

我那时候想,原来“孩子”是一种理所当然的产物,是社会时钟里她人生必经的下一步。母亲以她认为绝对正确的尺度来丈量我的人生,所以会指责我性格强硬,不可理喻,无法经营好一段恋爱关系并踏入婚姻,毕竟在27岁那年,她已经把我生下来了。

我那时才意识到,我已经到了妈妈生下我的年龄了。我从来没有告诉过妈妈,我频繁的噩梦之一就是我怀孕了。因为怀孕,我的身体浮肿,皮肤皱巴巴的,膝盖很痛,走起路来一摇一摆,又因为向来笨拙,四肢总是撞得青一块紫一块的,就好像6岁的我。我的梦里没有丈夫,只有一个因为到了27岁所以怀孕的自己,带着恐惧,独自光脚走在路上。我腹部表面的血管像大地龟裂的花纹,肚皮里没有呼吸也没有摆动,只有我不知道的东西从内部凝视着我。醒来时,我常常浑身冷汗,久久不能入睡。

我告诉母亲,我没有办法想象自己成为一个母亲。她很惊讶,反问我:在成为母亲之前,有人知道自己会成为什么样的母亲吗?那天我们聊了很久,不能说是温情的,更像是彼此冷静地交换我们眼里的世界。母亲第一次谈到她自己的童年。她说因为她还有个弟弟,因此她感到外婆所有的爱都是流向弟弟的,而她必须非常非常努力,永远考到第一,永远把所有人都甩在身后,才会得到夸奖。她谈到外婆对我的宠爱,说起有一次她在外婆面前吼我,结果自己反倒被外婆大声责备——她以前明明不是这样的,母亲望着我说,几乎是愤恨地。那一刻她好像是在嫉妒我从外婆那里得到了她过去渴望但从没得到过的东西,就好像一些我也从未在她那里得到过的东西。

我从那一刻开始理解母亲,虽说那只是一个开始,但毕竟不再逃避了。我意识到那些暴力的源头都来自焦虑,来自一个有才能的人面对拥有孩子前后生活的落差,不甘琐事却被迫沉入其中的郁结,被社会时钟追赶而无法停下的紧张,渴望女儿能实现她另一种人生的期许,在匮乏中体悟着不甘与嫉妒长大又被人生驱赶着要去给予爱的迷茫。也就是从这一刻起,我内心那个不存在的完美“母亲”也随之消亡了。

从俄狄浦斯王的故事开始,人们常常谈论儿子的弑父,却从未提出女儿的弑母。因为父亲不是天然成为父亲的,所以它可以被简化成一个符号,一种权威的象征,它更具有正当性,故而被频频以不同方式演绎千年。而母亲在传统叙事中往往会天然成为一个母亲,它是一种对女人的桎梏,化作母职惩罚着那些成为母亲的女人们,但同时也束缚着作为女儿的我们。

身为同样会成为女人的孩子,你怎么能憎恶自己的母亲呢?你从她十月怀胎的肚皮里出来,就算她不是天然地爱着你,你也要天然地爱着她,无论母亲是个怎样的人,会带来什么样的爱或者什么样的伤害,人怎能不爱自己的母亲?如果说弑父意味着抗争,象征着儿子抹去父亲的至高地位并取而代之,创建新的秩序,那么人们避之不谈的弑母背后大概是一种深刻的理解吧。一旦抹去理想中女人应成为的“母亲”,否认与生俱来的无条件的爱,母亲在我面前便只是个和我一样的女人。从理解她的那一刻起,她作为母亲的神圣性便已不复存在——只有圣人才能无条件地爱人,而母亲也不过是别人的女儿。母亲和我们是一样的。

那之后我与母亲的对话渐渐多了起来,虽然有些生硬,有时也并不愉快,但我不再逃走了。我从没有怀疑过母亲对我的爱。我只是怀疑爱本身并不纯粹,怀疑母亲不因我是我而爱我,怀疑她的爱永远伴随着标准与筹码,我更怀疑的是我对母亲的爱,并且对我曾经无法回答她的问题而不安。母亲问我会不会恨她时,是不是也和我抱有一样的怀疑呢?这样想着,过年时我久违地拥抱了她。她很瘦,从我记事开始一直都这么瘦,我小时候不喜欢她的拥抱,因为总是硌得我很疼。如今我和母亲一样高了,能够直视她的眼睛,也能看见她半白的头发。回家前我给她买了新外套,什么都没有说,但她看起来很高兴。

如今我仍在试图理解母亲,并不断质疑自己的猜测——母亲真的是这样想的吗?更重要的是,母亲愿意诚实地面对自己吗?就算我们开启了真正的对话,试图彼此理解——我会相信她吗?在她诚实地讲述自己之前,我永远都不会知道。而我仍抱有期待,并决定不再逃走,迎接只属于我们的对决。

▼ 第五十期书目:《中国式母女》

《中国式母女》肖楚舟等 著,上海译文出版社,2025年6月出品

★ 在成为“母亲”或“女儿”之前,每一位女性首先是她自己。

★ 她可以后悔成为一个母亲,她可以为过于严厉或过于沉重的母爱而痛苦。

★ 《中国式母女》的作者们以“没有标准答案”的包容视角,坦诚地诉说自己的经历与思考,呈现母女关系从对抗到和解的多元可能。

★ 消除对母性的神化,让母女关系回归为人际关系的一种,愿每一位在母女关系中困惑的读者,在阅读的共鸣中找到重新理解彼此、解放自己的钥匙。

▼ 书籍简介

对于母亲来讲,母爱是一种天性吗,是否需要学习?母职,是一种被天生赋予的使命,不可回避,还是一种个人选择?

对于女儿来讲,和母亲的相处,除了天然的血缘、亲情联结,是否也是一种女性之间的相处?如果是这样,为什么我们和女性朋友或长辈能够深入探讨的话题,面对自己的母亲却往往难以启齿?

母女关系是人际关系中最为复杂的一种,是一个古老的命题。在寻求自我与寻求依恋的矛盾中,她们往往是最熟悉的对手,也是最坚固的盟友。

当下,一方面我们身边的母女关系越来越多元;另一方面,整个社会对于母女关系的认知和讨论,被放置于更复杂的语境和维度,既尖锐又模糊。来自学者、女性创作者以及我们身边普通母女的故事,从一个侧面反映了青年一代对于亲密关系和家庭关系的理解,以及近年来女性精神处境、性别意识的真实样貌。

▼ 作者简介

采访记者

肖楚舟,《三联生活周刊》主笔,2016年起为周刊撰稿,2022年成为周刊文化记者。

孙若茜,《三联生活周刊》记者,在周刊多年从事以文学领域为主的文化报道。

段弄玉,《三联生活周刊》记者,关注心理、教育和年轻人的生活方式。

卡生,《三联生活周刊》记者。

孙雅兰,《三联生活周刊》记者,长期从事文化领域的报道。

陈璐,《三联生活周刊》主任记者,关注艺术与文化,也在写作中靠近自己与母亲的关系。

▼ 如何参与共读?

希望你

1、关注人类学、社会学等相关话题,或对母女关系有自己的思考,具有独立的判断和思考能力

2、有表达的欲望,能用文字表达内心的感受

3、尊重彼此的时间,遵守我们的约定

▼ 你需要做

1、前往“湃客工坊”微信公众号,在文章评论区告诉我们为什么想读《中国式母女》,包括但不限于你对相关议题的了解及兴趣。截止时间为8月12日12时。

2、8月12日当天我们会选出3名读者,请留意公众号文章的回复,并及时添加“湃客小助手”微信,发送地址和联系方式,我们会第一时间邮寄图书。

3、在10天内(从收到书当日起计)把书读完,发回800-1000字的评论。你的文字,将有机会在澎湃新闻客户端及“湃客工坊”微信公众号上发布。如果你成为当期的图书推荐人,我们将邀请你加入“湃客读者”微信群,让你与来自各行各业的喜欢阅读、享受思考、愿意表达的读者交流。

策划/吴筱慧 实习编辑/周钟元

还没有评论,来说两句吧...