在中国学研究领域,日本学者入矢义高的名字始终与禅宗文献、敦煌变文等冷门而艰深的学问紧密相连。然而,入矢早年并没有主动选择中国学。他的学术之路,始于不情愿,最终却深情投入,取得了非凡的成就。

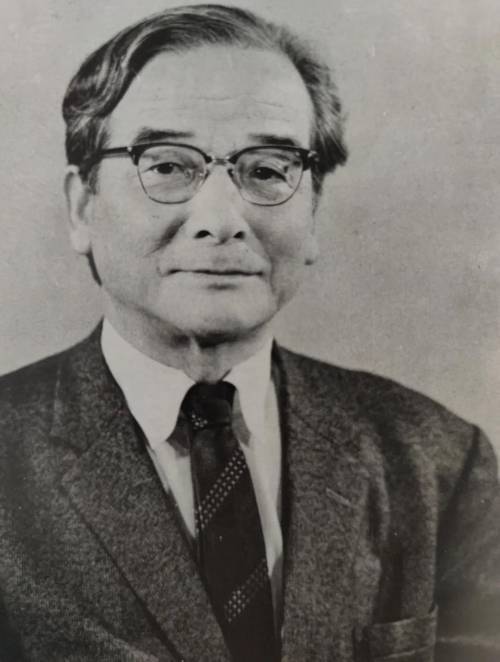

入矢义高

曲折的中国学之路

入矢义高,1910年12月13日生于日本南端的鹿儿岛市。1929年考入福冈高等学校(相当于高中),1932年进入京都帝国大学文学部,专攻中国语言学和中国文学,受业于铃木虎雄教授、仓石武四郎教授、傅芸子讲师等。1936年从京大毕业后,赴广岛县立吴第一中学任教,三年后,即1939年成为东方文化研究所的助手,入编经学文学研究室(室主任为吉川幸次郎)。1947年,晋升为研究员,并担任文学研究室主任。翌年,东方文化研究所从外务省改隶京都大学,更名为人文科学研究所,继续担任研究员。1949年,开始主持禅语录读书会。1955年出任名古屋大学文学部教授,翌年开始兼任京大人文研教授。1974年自京大文学部退休,仍继续主持禅宗语录的研究班。1994年被选为日本学士院会员。1998年6月30日因病辞世。

关于自己的生平,入矢义高于1990年6月23日在京都大学中国文学会上有一个演讲,题作《回首来时路》(收入《空花集》),可以为上述较为枯燥的简介补充一些鲜活的细节。

入矢义高《空花集》

高中三年,入矢义高学的是德语,对德国文化满怀憧憬,期望上大学后继续攻读德语文学。然而,命运的转折总是出人意料。入矢的父亲是名中学老师,他否定了儿子的志向,要求他报考汉学,理由简单而执着:他希望儿子继承祖父汉学者的衣钵。关于这个变故,入矢义高的弟子沟口雄三(1932-2010)曾结合时代背景作过解释。他推测,鉴于1930年代初日本的社会局势,入矢的父亲大概认为汉文教师比较安稳,不易卷入是非,像西欧的现代主义、马克思主义等思潮,则很可能引火烧身。出于这样的考量,父亲擅自对儿子的人生做出了截然不同的规划。

入矢终究拗不过父亲的坚持,被迫跌跌撞撞地踏上了中国学之路。这一违背个人意愿的选择,对年轻的入矢不啻为一次重大打击,在他心中留下了难以愈合的创伤。在京大学习中国语言文学的过程,犹如一种煎熬。大一时的汉语发音课持续了整整两个月,更是将他的耐心消耗殆尽。后来研读《红楼梦》时,他完全无法体会这部小说的精妙所在,始终提不起兴趣。入矢曾表示,自己的性情更契合《水浒传》的豪迈风格,而非《红楼梦》的细腻笔调。他说自己将一百二十回的《水浒传》反复读了五遍,但对于《红楼梦》,则始终是“No,thank you”。

苦撑了一个学年,青年入矢非但没有对中国文化生出半点亲近,反而“违和感更加强烈,对中国文学几至绝望,兴味全无”。于是,他干脆翘课,经常躲在图书馆或文科阅览室,埋头啃德语小说。第二外语没有选英语,径直挑了德语,可见他身在鸭川(流经京都的一条河川)之畔,心思却早已漂向莱茵。

1933年,外务省派遣专攻中国文学、哲学、东洋史的学生赴北京短期留学,渴望逃离课堂的入矢自然不会放过这个机会。在北京停留的一个月里,他结识了周作人及其专攻日本现代文学的儿子周丰一。期间,入矢购得郭沫若的《文艺论集续集》,后来发现该书很快被列为禁书;之后又购得郭沫若运用左翼文学理论创作的小说《一只手》。这两本书他一直珍藏在身边,即使战后生活窘迫,也从未将它们拿去换银子。然而,短暂的北京生活并未消除入矢对中国的隔阂感。过了一年,他终于决定休学,为此和父亲大吵了一架。

休学期间,入矢义高埋首于郭沫若的小说研究,并以此撰写了一篇论文,计划以此作为毕业论文。然而,京大文学部当时有一项不成文的规定:毕业论文不能以在世的人物作研究对象。这迫使他不得不另辟道路。几经思量,他最终将目光投向了明末公安派的文学理论,以此作为毕业论文的题目。民国时期,公安派的文学曾风靡一时,周作人、林语堂等都有过热烈的讨论。在周丰一的帮助下,入矢获得了相关材料,解决了巧妇无米的难题。

自京大毕业后,入矢到一所中学担任教师,负责国语(日语)、汉文和作文方面的教学工作。那所中学的氛围相当自由,入矢在那三年过得十分愉快,他甚至在课堂上放言教科书中选录的天皇的诗歌“无聊”。当时他在中学的月薪有90日元,后来应老师仓石武四郎的召唤,到东方文化研究所担任助手,参与编纂元曲辞典,月薪只有15日元。在研究所的第一年,入矢终日与元曲为伴,甚至从未翻过报纸杂志。经过这一年的“特训”,他总算从元曲中找到了文学的乐趣。

1955年,入矢开始在名古屋大学执教,同时兼任京大的职务。此后十五年间,他频繁往返于京都和名古屋之间。由于不习惯名古屋的风土,入矢并不愿长住在那里。最初是汽车通勤,然后是火车。为了节省车费,他常常选择慢行的夜班车,深夜12:30从京都站出发,凌晨4:30抵达名古屋。其辛劳可见一斑。

东京举办奥运会的1964年,入矢远赴西德汉堡大学讲学四个月。此时,他对德语已很生疏,日常交流主要依赖英语。在德国期间,入矢表示能够以一种超然的视角审视遥远的母国。这里有一个小插曲,很能体现入矢的性情。同样是在1964年,“恶俗低劣的”京都塔竣工了。当时身在汉堡大学担任客座教授的入矢,彻夜写了一篇很长的抗议文章,并通过航空邮件寄给了京都市的市长,结果却石沉大海,杳无音信。

入矢在学术上涉猎甚广。早年,他对明末文学倾注过大量心力。在东方文化研究所和人文科学研究所期间,他致力于元曲研究,随后进入元代白话领域,进而上溯到宋代、唐代,深入中古语言史。而后,他又转向禅语录的研究,涉及语言与佛教的关系、敦煌文学及五山文学等。此外,入矢对中国绘画史也抱有浓厚的兴趣。

根据《入矢义高先生编年著作目录》(载《入矢义高先生追悼文集》——附带一提,这份目录并不完整,例如末木文美士说他在『アーガマ』杂志上看到入矢用现代日语翻译《长阿含经》,但此文并未收录),大而言之,入矢的学术成绩主要集中在两大方面,一是诗文译注与研究,二是禅语录的翻译与研究。前者如《明代诗文》(增补后纳入平凡社“东洋文库”系列)、《东京梦华录——宋代的都市与生活》(与梅原郁合译)、《洛阳伽蓝记》(译注)等,后者如《碧岩录》(合译)、《求道与悦乐——中国的禅与诗》、《自己与超越》等。

与老师吉川幸次郎合作将《水浒传》译为日文的清水茂(1925-2008),在入矢义高当选为学士院会员后写了一首诗表示祝贺:

心体并乾刚,神由斗酒扬。

曲词详日下,俚语觅敦煌。

元老奢华梦,赵州略彴梁。

豁开芜没路,标指后生长。

首联是指入矢酒风豪放,身体和精神均很健旺。颔联分别指元杂剧和敦煌俗文学研究。颈联指孟元老《东京梦华录》和《碧岩录》(“赵州略彴梁”是《碧岩录》第52则,喻不修边幅)。尾联表彰其筚路蓝缕以启山林的学问和风骨,成为后生学习的榜样。

入矢义高著作

有癖有疵真性情

上文主要借入矢义高自己的回顾,让我们对他的生平大致有一个初步的了解。不过,若要更进一步认识其人,他者的视角不可或缺。透过亲子门生的追忆,可以看到一个充满“人味”的学者——他爱憎分明到近乎偏执,生活随性,不拘小节,对学生严厉却不失温情。

明末文人张岱有言:“人无癖不可与交,以其无深情也;人无疵不可与交,以其无真气也。”沟口雄三在悼念恩师入矢义高时,特意以此开篇,可见入矢义高在学生心中是怎样一个有“癖”有“疵”的性情中人。

不仅门生弟子如此看待,入矢义高的两位公子也深有同感。长子义明回忆,父亲对艺人有着近乎孩子般的喜恶。当电视上出现黑柳彻子时,父亲会一脸严肃地立刻换台;而一看到对檀芙美,他会马上变得和颜悦色起来。次子狷介在《红鞋子与狷介》一文中分享了两个小故事。一是他上小学时,父亲给他买的鞋子和雨伞都是红色的,他猜测父亲没有“红色专属于女孩”这种定式思维。二是在他看来,最适合“狷介”这个名字的,恰恰是父亲本人。狷介小时候对自己的名字颇感羞耻,即使到了五十岁也写不惯。在《广辞苑》中,“狷”是顽固,“介”是坚硬的意思,“狷介”意味着坚持己见,毫不妥协。另一方面,“狷介”亦有清高自守之意。在入矢义高身上,二者兼而有之。无独有偶,中国古典戏曲专家、京大教授田中谦二(1912-2002)也曾以“強靭”来形容这位同僚。

佐藤晴彦(1944-2024)在“入矢塾”(入矢义高主持的研究会)待过六年,他回忆道:“在先生身边读书,有三件事很让人吃惊。一是他强健的体魄,二是专注的精神,三是非同寻常的记忆力。”入矢义高经常彻夜读书,身体吃不消时,喝一罐啤酒就能恢复精力,可见其身体之壮健。因此,当女儿得知父亲离世时,也倍感意外。至于记忆力,“博览强记”一词足以当之。

在其他学者的文章中,亦可管窥入矢义高的性情。比如,喜欢泡澡的兴膳宏(1936-2023)依稀记得入矢先生讨厌泡澡,对此他感到有些不可思议,当时便有同学问老师怎么清洗身子,入矢义高若无其事地表示,有时就将手伸进衬衣挠一挠,引得一些女生不由得失声惊呼。

小川环树(1910-1993)和入矢义高是京大的同事,他们同一年退休,于是有了《入矢教授小川教授退休记念中国文学语学论集》。川合康三是小川环树的弟子,自然也会向入矢先生请教。川合是个性情中人,他在文中将自己比作“前妻的儿子”,“继母”则是入矢义高。每次将论文抽印本呈请老师批评时,入矢先生总会在相遇时嘉勉一番。在川合看来,入矢先生的褒扬总是催人发愤,而不会使人沾沾自喜。

入矢义高著作

没有乡愁,冷眼相待

关于入矢义高的学问,笔者毫无置喙的资格,此处仅就阅读所获略作介绍。

中国文学研究专家入谷仙介(1933-2003)在《入矢先生的学问》一文中对吉川幸次郎、小川环树和入矢义高三位大家作了精妙的比较。吉川、小川、入矢三人基本上是同辈,吉川生于1904年,小川和入矢是同年,均为1910年生人。吉川自称儒者,著述等身,其中有一部随笔集,即题作《儒者语丛》(儒者の言葉)。吉川的学问基本上不是分科之学,而是传承着古老的汉学传统。他的独特之处在于将中国文学尤其是古典文学置于世界文学的宏大视野中观照,而非视作特殊的存在。与吉川相比,小川更为“禁欲”——他有着比较明确的畛域意识。小川环树的父亲小川琢治嗜书如命,藏书万卷,在这种家庭环境的熏陶下,小川并不追求全面铺开,而是在中国文学、语言学的“专门领域”耕耘。换言之,小川在学问上“务博更求精”。

与吉川、小川相较,入矢具有更为强烈的“近代人”的问题意识。入谷仙介认为,如果说小川的近代性体现在学问的方法论上,那么入矢更追求近代学问的严密性。

值得注意的是,三人对中国文化的态度也是大相径庭。吉川对中国传统文化有着浓厚的乡愁,他穿汉服,吃中国菜,饮中国酒,喝中国茶。小川对中国则没有特别的喜好和厌恶,大体持中立态度。与吉川相反,入矢坦言自己对中国没有“乡愁”。或许正是这种若即若离的疏离感,反而成就了入矢独特的学术视角。入矢与研究对象展开“贴身肉搏”,在中国文学、禅语录研究领域大有斩获,其成绩备受瞩目。

在禅学专家衣川贤次看来,入矢治学敢于“啃硬骨头”,这尤其体现在禅语录的研究上。禅语录研究可以说是入矢后半生最大的业绩。蒋怒海、龚隽合著的《日本禅宗语录研究传统》(《世界宗教文化》2024年第5期)对理解和把握入矢义高在这一领域的成绩颇有帮助。该文认为,20世纪下半叶日本禅宗研究发展出两大传统,即以柳田圣山为代表的禅宗史研究和入矢义高开创的禅宗语录研究。在此之前,铃木大拙为禅宗研究作出了重要贡献,但他对禅宗语录基本上采取了“洋格义”的路子,即将禅宗西方哲学化,其弊端在于脱离了东亚禅僧社会尤其是禅问答的具体语境。柳田圣山于1967年出版的《初期禅宗史书之研究》具有里程碑意义,但出于日本禅宗的宗门意识的限制,该书是纯粹的历史文献学研究,多不涉及马祖及其之后禅的精神领域。入矢义高曾长期钻研元曲,由此便进入了口语研究领域,利用这一优势转入唐宋禅籍,他发现日本传统的训读和中国学者的禅宗语录研究存在大量误解、误释和笼统失当之处。“在充分研究禅语录口语词汇基础上,一方面遍采语录底本,在校勘学意义上将禅语录还原其最原始的文字表述;另一方面,针对那些禅问答里关键性的口语词汇,从各种文献里寻找相同或类似表达,通过这种方式弄清其具体涵义,把难解的词汇放进产生它们的语境环境里考察。”通过这种研读方法,入矢为禅问答研究带来了许多孤明先发的创见,纠正了大量沿袭已久的误读误解。比如一般将“干屎橛”理解为“拭净人粪之橛”,然而搜检相关典籍之后,入矢义高发现该词的正确含义是“干的棒状之粪”。换言之,与柳田圣山不一样,入矢的研究中心是马祖以后的古典禅时期,采用了语文学方法,由此促成了日本禅学的语言学转向。

该文还指出,日本禅宗语录传统有着较清晰的学脉传承,其中最重要的一支,是入矢义高-衣川贤次-小川隆-土屋太祐、柳干康。“从学术史流变的角度看,从入矢义高到小川隆,方法的变迁实际上表现为从语言文献学过渡到语录思想史研究,在其间,衣川贤次先生起到重要的桥梁和中介作用”。与入矢固守语言学立场不同,小川隆努力回到禅宗思想史,尝试回应一系列重大问题,如唐宋禅思想基调的转换、中日禅学思想的承继等。

浏览《入矢义高先生编年著作目录》时,不难发现入矢撰写过大量书评。实际上,在《追悼文集》中,许多学者对入矢的书评留下了深刻的印象。比如,佐藤晴彦认为那些“寸铁杀人”般的书评中流溢着愤怒和哀愁的情绪,反映了入矢在学术上不苟且、不妥协的精神。中国学者项楚(1940-2025)和董志翘在悼文中都提到了入矢的书评。项楚写道:

我最初听说先生的大名,是在八十年代之初,那时有好几位中国著名的前辈学者都对我提到了先生,并且无一例外地都说到先生早年写的一篇批评邓之诚先生《东京梦华录注》的论文。于是我找到这篇论文,拜读之后,我明白了为什么这篇论文会震撼中国学坛。先生对中国文化和典籍的渊博学识令我肃然起敬,佩服至极。

董志翘则回忆道:

还是一九七九年在南京师范大学进修的时候,我偶然读到了先生写的书评——《张相〈诗词曲语词汇释〉》,先生老辣的文风,鞭辟入里的论断使我深深折服。

据《编年著作目录》可知,入矢1950年代在书评写作上最为活跃,其中对中国学者的批评就发生在这一时期。受到入矢批评的中国学者包括张相、蔡美彪、周绍良、顾学颉、王力、邓之诚、蒋礼鸿等。兴膳宏认为,入矢对中国本土的研究成果基本上是“冷眼”相待。高山杉的《“其辞极溪刻,指摘甚当”——有关入矢义高两篇书评的一些史料》(《中国文化》第60期,2024年10月)对邓之诚、蔡美彪的回应作了较为详细的考察。当然,入矢并不是有意针对中国学者,对日本学者的成果也会率直批评,比如他晚年在一次演讲中批评松枝茂夫及其弟子和田武司译注的《陶渊明全集》“问题非常多”。另一方面,对中国学者优秀的成果,他也会极力称赞。比如,谈及陶渊明时,他总不忘提及朱自清《陶渊明的深度》一文,认为这篇写于1930年代的论文迄今仍有非常高的价值,每次阅读都受益匪浅。

入矢义高的一生,恰似他所钟爱的禅宗公案——充满矛盾却又暗合天理。最初的被迫选择,最后的孜孜不倦;虽对中国没有乡愁,却以严谨的态度与汉文典籍展开对话。这是一位学者的求索之路,同时也是一位性情中人真实的生命写照。所谓“烦恼即菩提”,在迷与悟之间,入矢义高凭借着自己的“深情”和“真气”,留下了厚重的学术遗产。

参考文献

『入矢義高先生追悼文集』、汲古書院、2000

『空花集 : 入矢義高短篇集』、思文閣出版、1992

入矢義高『自己と超越 : 禅・人・ことば』、岩波書店、1986

还没有评论,来说两句吧...