8月9日下午,图像历史研究修复人、摄影师饶轩做客行知读书会,分享老照片修复中发现的历史。这场持续两小时的分享,通过潜水探索的二战沉船影像、手工修复的百年老照片,以及背后鲜为人知的历史细节,为听众打开了一扇“触摸历史”的新窗口。

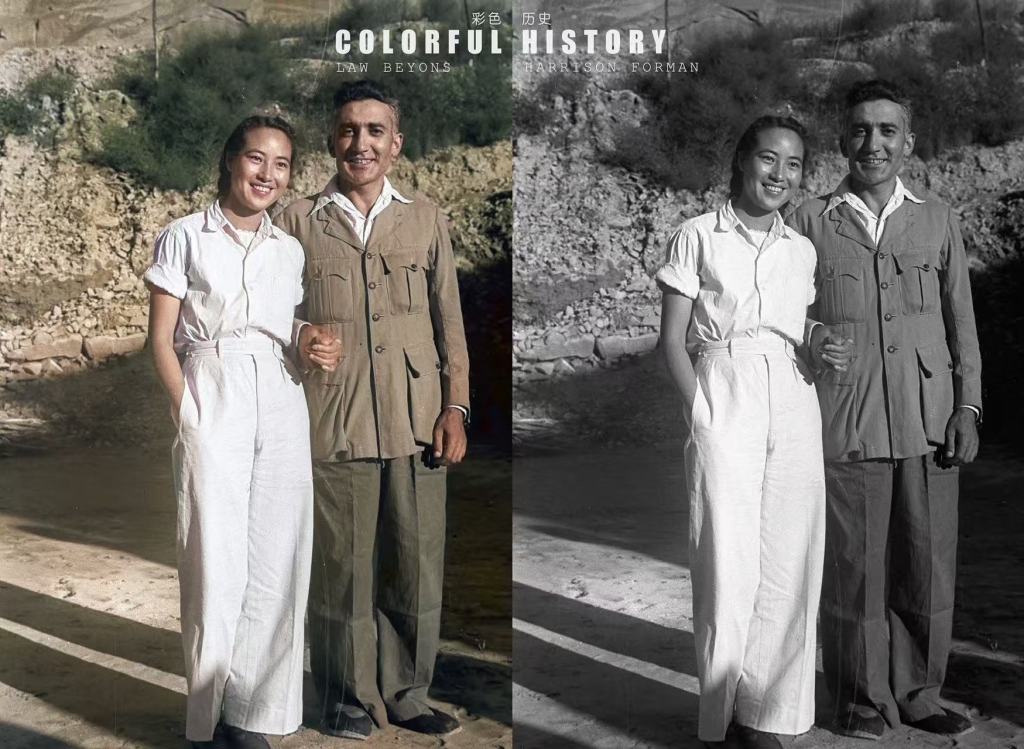

饶轩现场分享如何为老照片着色。

饶轩以自己的跨界经历开场。作为纪录片导演,他曾为陕西艺术博物馆等机构拍摄影像,而2019年学习的水肺潜水技能,意外成为他探索历史的新工具。

2019年,拿到潜水证不到半年的饶轩,前往菲律宾科隆海湾,这是一片二战中被美军击沉的日军舰船聚集地。“这里是日军掠夺东南亚物资的中转站,橡胶、钢材从印尼、越南等地运来,再转运至日本制造武器。”他通过潜水拍摄的45米深海视频,让现场观众看到了沉船残骸中的铰链、桅杆,甚至70多年前运输的汽车残骸。这些水下影像让书本上的二战运输线变得可触可感。

随后,饶轩将话题转向老照片修复。他特别提到了美国摄影记者哈里森·福尔曼的重要贡献。作为上世纪最著名的战地记者之一,哈里森·福尔曼在中国拍摄了大量珍贵照片,记录下抗日战争和解放战争时期的真实场景。

对比哈里森·福尔曼拍摄的一张上海外滩苏州河边的照片,饶轩用手机拍摄了一张同样位置的照片。对比两张照片时,他突然动了念头,如果将哈里森·福尔曼的老照片修复成彩色,会是什么样子?这个想法让他踏上对中国老照片的修复之路。

起初饶轩也想借助AI的力量,但“AI参考的材料库大都是欧美老照片,对中国近代服饰、街景的色彩还原常‘想当然’。”饶轩坦言,自己坚持手工修复,每张照片平均需1.5 小时上色,而前期的历史考证往往耗时数天。

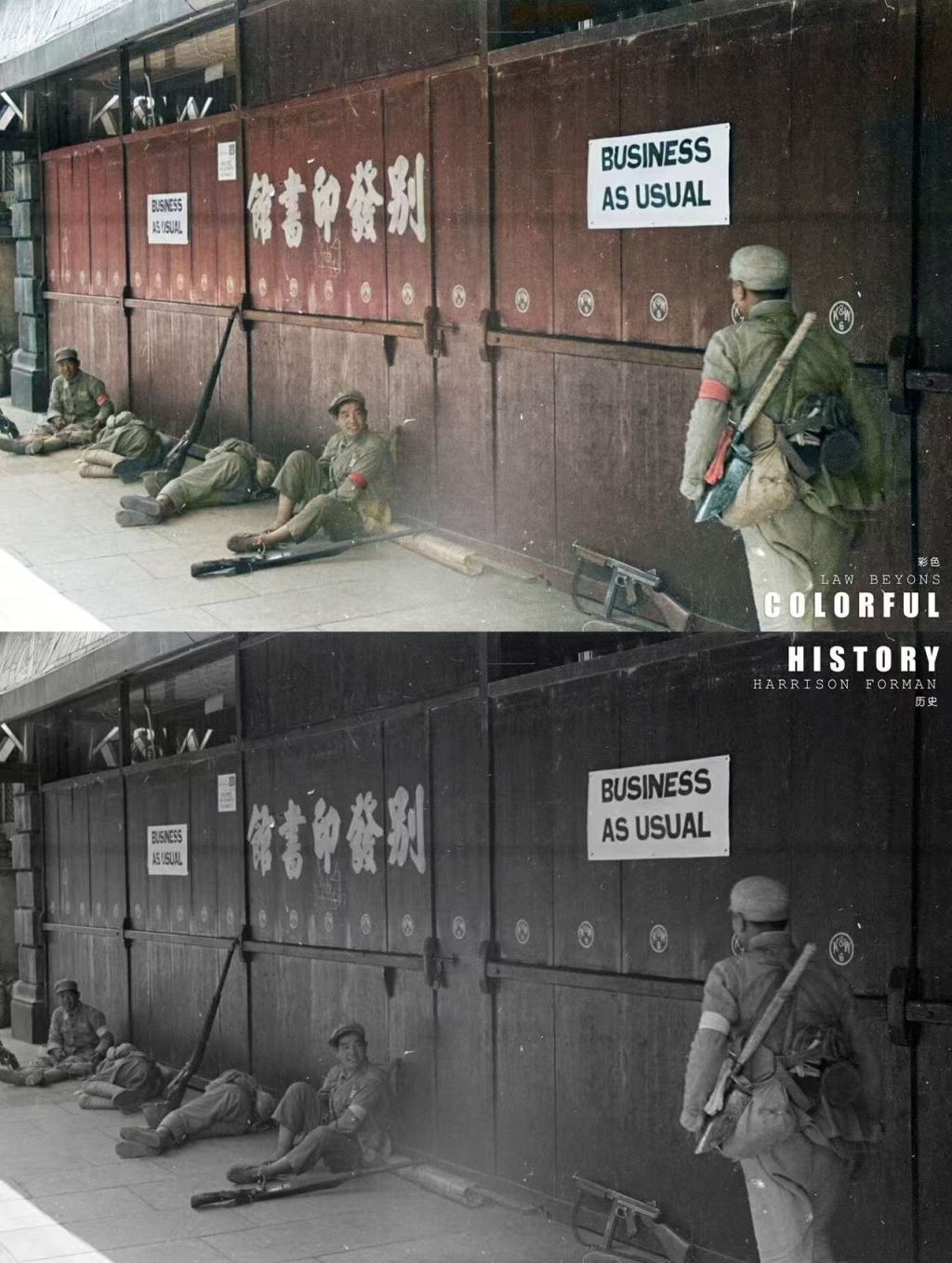

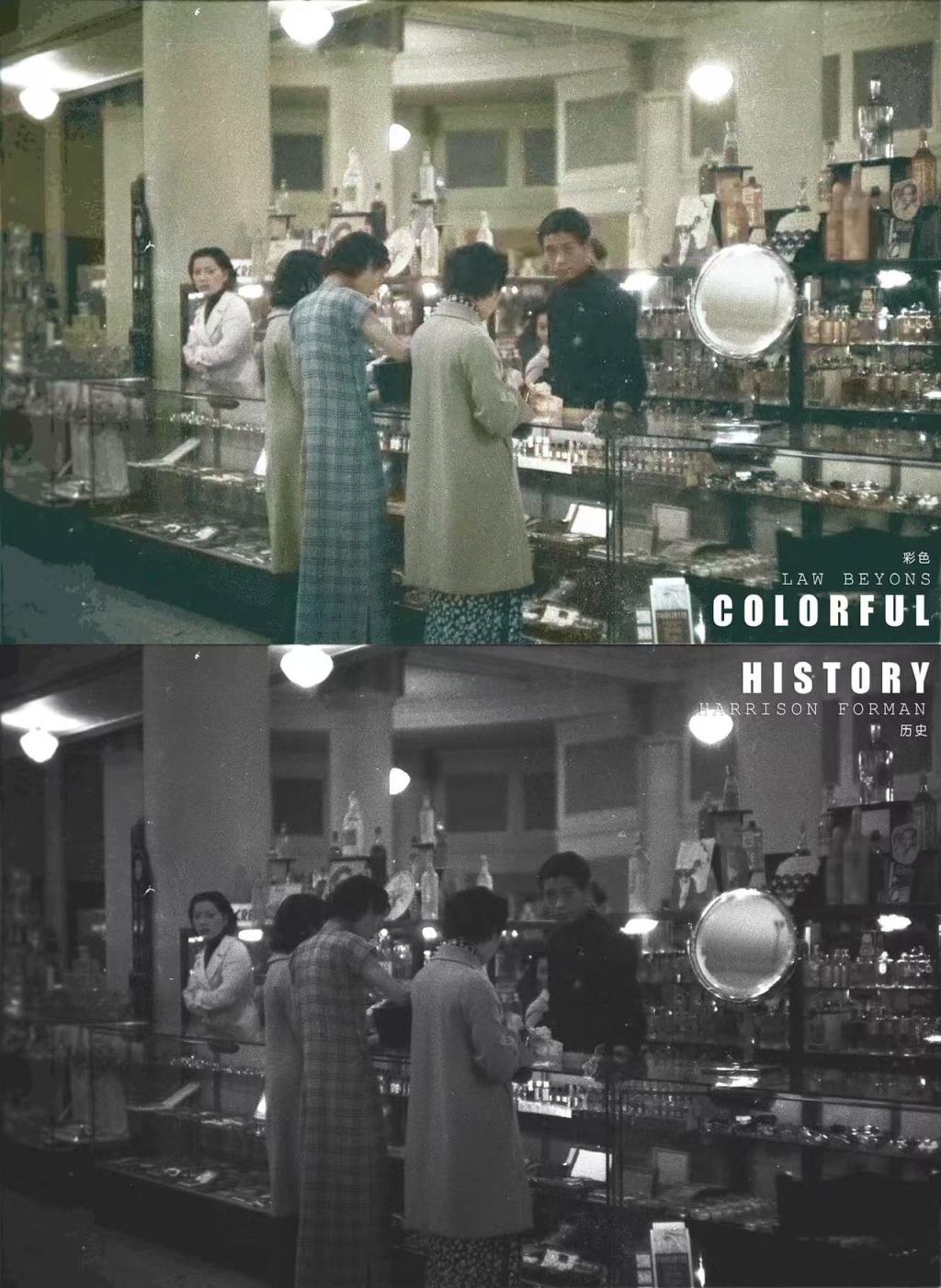

修复中,细节成为解读历史的钥匙。193年城隍庙的黑白照片经上色后,“读书救国”的标语、“走路请靠左边”的提示牌清晰可见,甚至“翔馒”(南翔馒头)的招牌也还原了老上海的市井气息;南京路的街景照片里,和平饭店、老大房、吴良才眼镜店,印证了史料中“抗战前上海的繁华业态”;而黄包车夫赤脚拉车的细节,更纠正了影视剧中“黄包车夫穿布鞋”的误区。“布鞋一周就磨坏,劳苦大众根本穿不起。”饶轩说。

饶轩修复上色前后的老照片对比。

“修复不只是上色,更是对历史的重新解读。”饶轩分享了多个“因修复而发现”的历史细节。在修复一张1037年从衡山饭店楼上拍摄的街景照片时,他发现了百代小楼旁的一座方形房屋。百代小楼是国歌录制地,饶轩参观时曾疑惑这座洋房里,并无适合搭建录音棚的地方,“看到这张照片我明白了,这座后来被拆掉的方房子,正是当时的录音棚。”现在那片地方成了阿姨们跳广场舞的地方,“没人知道曾有国歌从这里诞生”。

而在淞沪抗战影像的修复中,历史的严谨性被反复验证。饶轩最初将国民党德械师钢盔修复为浅灰色,却被一位历史系副教授网友指出错误,“德国为中国人头型特制的钢盔,颜色是接近橄榄绿的定制色。”通过比对网友提过的德国工厂样品资料,他最终修正了颜色。

在网友纠正后,饶轩将头盔修复为绿色。

活动现场,饶轩通过一张张修复后的照片,讲述了背后的历史故事。从孤岛时期外滩的人群,到八一三淞沪抗战前夕兰心大戏院的反战歌剧;从街头卖艺的年轻男女,到苏州河上赤脚的船家女孩......每一张照片都像一扇窗口,让观众窥见那个战火纷飞却又充满生命力的年代。那位笑着赴死的中共地下工作者朱大同,还有慷慨临刑前写下“淑媛吾妻……”诀别书的地下党陈治平,令在场观众无不动容。

饶轩的分享让历史变得鲜活可触,那些曾被忽略的细节,都在修复技术中重新绽放光彩。通过老照片修复,历史不再是遥远的符号,而成为了可以感知、可以对话的生动存在。

行知读书会由宝山区大场镇文化中心、阎华工作室、上海人民出版社市场部主办。

还没有评论,来说两句吧...