这里有新晋世界文化遗产西夏陵,为业已消失的西夏文明提供了特殊的见证。这里有千年引黄古灌区,灌溉宁夏1079万亩土地,是宁夏粮食产量达380余万吨、实现“二十一连丰”的根本保障。麦草方格治沙法最早在这里应用,后来推向全国、走向世界。这里还有贫困山区的百万群众,通过移民搬迁脱贫致富的生动实践。

8月5日至13日,国务院新闻办公室组织30余位境内外网红大V,赴宁夏开展“感知幸福中国行”主题参访活动。来自英国、伊朗、斯里兰卡、土耳其、希腊等国的30余位网红大V在7天时间里走遍了宁夏的5个地市,探访了近30个参访点,了解了宁夏特色农业发展情况,探寻了宁夏文化保护传承、生态环境保护,以及人民安居乐业的现状。

贺兰山下,远古人类岩画和神秘的西夏陵

贺兰山距银川市区直线距离约30公里。在南北绵延250公里的贺兰山里,分布有数万幅远古先民们留下的岩画。

太阳神像、远古契约、女人花,还有酷似孙悟空的猴相画……贺兰山岩画最为集中、代表性最强的岩画分布在贺兰山岩画保护区(景区)。

贺兰山岩画“远古契约”。 微信公众号“贺兰山岩画”图

这里的岩画分布数量近6000幅,占整个贺兰山岩画总数的三分之一,其中人面像岩画712幅,是世界岩画分布人面像所占比例最大的岩画点之一。这些贺兰山岩画创作时间距今约3000年至1万年前,之所以断代时间跨度如此之大,是因为目前还并没有很好的方法能够为岩画创作时间精确断代。

银川市贺兰山岩画管理处副主任张建国表示,岩画通常分为岩刻和岩绘两种。岩刻是用石头、金属器在岩面上磨刻敲凿,岩绘就是用动物的血液调和矿物质颜料、植物的汁液涂绘、喷绘在石头上。岩绘用碳十四的检测方法会相对精准一些,同时也会根据出土的文物对比、印证其岩画创作时间。到目前为止,在全世界还没有一种行之有效的自然科学手段能对岩刻岩画进行断代。而贺兰山岩画就是典型的岩刻岩画。

岩画保护是人类面临的共同课题,人为破坏贺兰山岩画的现象已经基本杜绝。而昼夜温差、风化、石皮剥落以及贺兰山发洪水时携带的石块破坏岩画等情况,则是岩画保护面临的主要问题。

张建国介绍,贺兰山远古人类岩画虽仍有诸多谜题待解,但贺兰山岩画保护工作却成为中国岩画保护工作的典范。近年来,贺兰山岩画管理处对景区内13个小洪水沟道进行了治理,加固了危岩体、坡道等,2319组5685幅岩画都得到了很好地保护。贺兰山岩画12平方公里保护范围内的6个区域中,已有4个区域完成了数字化录入,还有2个区域因岩画复查工作尚未结束,待结束后,数字化录入工作也会很快完成。

8月初,一场秋雨过后的绝美西夏陵。 本文图除注明外均为澎湃新闻记者 高宇婷 摄

几场雨后,8月的贺兰山又增绿不少。草长莺飞的季节,西夏陵遗址区里的草长高了不少,许多都已经没过了小腿。

今年7月,西夏陵申遗成功、列入世界遗产名录。联合国教科文组织世界遗产委员会官网对西夏陵的介绍如是表述:西夏陵是留存至今规模最大、等级最高、保存最完整的西夏王朝(1038—1227)遗存。西夏陵为业已消失的西夏文明提供了特殊的见证,为中国统一多民族国家的形成和发展提供了不可或缺的考古支撑。

西夏陵是公元11—13世纪由党项民族建立的西夏王朝(1038年—1227年)的陵墓遗址群,坐落于贺兰山南段东麓。这片近40平方公里的洪积扇戈壁被贺兰山的多条山间冲沟切分成四个自然区块,内含9座帝陵、271座处陪葬墓、5.03公顷的北端建筑遗址、32处防洪工程遗址等四种类型的建筑遗址,与贺兰山势共同形成了雄伟壮丽的陵区景观。

全网粉丝量360万的自媒体人牛鑫参访完西夏陵后颇有感触。他说:“从一开始被发现、进行挖掘,到后来被列为全国重点文物保护单位,再到成功申遗,每一步都离不开专家学者和文物工作者的辛苦付出。这背后能明显看出国家对保护文化遗产这事有多重视。”

在许多历史学家和考古专家的努力下,西夏历史的诸多迷雾逐渐廓清,助力西夏陵成功申遗。而自2011年11月23日西夏陵申遗工作启动至今年申遗成功,共经历了14年时间。

西夏陵成功申遗之后,西夏史学、西夏陵景区等都得到前所未有的关注度。据报道,国际上许多汉学家纷纷祝贺“西夏陵”申遗成功,西夏学也受到国际学术界广泛关注。与此同时,西夏陵景区成为暑期西北旅游的热门目的地,门票预订量同比增长了280%。

黄河两岸,引黄古灌区和沙坡头防沙治沙

宁夏文史专家薛正昌曾在其著作《黄河文明的绿洲——宁夏历史文化地理》一书中写道,“天下黄河富宁夏”的评说和“塞上江南”的美誉,正是历史悠久的引黄灌区滋养宁夏平原这一历史过程的写照,也是黄河文化在宁夏最突出的表现特征之一。

从2200年前的秦代开凿秦渠至今,除特殊时期北方少数民族南下有过程度不同的影响外,宁夏平原两千多年来一直是国家的粮仓。(见《黄河文明的绿洲——宁夏历史文化地理》)

据“宁夏引黄古灌区”官方微信公众号消息,黄河流经宁夏397公里,落差近180米,河面稍低于地面的优势禀赋,加之适宜的河流比降,只需在黄河两岸采取简单的水工措施,即可无坝引水、自流灌溉。宁夏平原自秦汉时期就开渠灌溉、屯垦戍边,到中华人民共和国成立前,引黄干渠达39条,灌溉面积192万亩,是仅次于都江堰灌区的古老灌区。

2017年10月10日,宁夏引黄古灌区成功列入世界灌溉工程遗产名录。这也是黄河流域主干道上产生的第一处世界灌溉工程遗产,同时也实现了宁夏世界遗产“零的突破”。

秦渠、汉渠、汉延渠、唐徕渠等14条历史超过百年的古渠至今仍在使用。如今,宁夏引黄古灌区涉及范围1.3万平方公里,引黄干渠25条,灌溉面积达1079万亩。2024年,宁夏粮食总产量达380余万吨,实现“二十一连丰”。

腾格里沙漠和黄河的交汇处——沙坡头。

沿黄河逆流而上再到中卫看,黄河竟然和防沙治沙密不可分。

天下黄河九十九道弯,流经腾格里沙漠时,拐了一个290度的大弯,当地人也把这里叫作沙坡头。

为了发展西北国民经济,1952年,中央政府决定修筑包头至兰州的铁路。然而经过勘察发现,包兰铁路必须要经过中卫沙坡头。

“包兰铁路需6次穿越腾格里沙漠、总长达40多公里,其中沙坡头段全为高大格状流动沙丘,这里降水稀少,地下水埋深80m,沙漠植被稀疏,盖度不足1%,自然条件严酷,铁路沙害防治也没有成功的国际先例可以借鉴,在当时是世界性的科学和技术难题;如何保证铁路的畅通无阻,这是修建包兰铁路亟待解决的重大科技问题。而这也是中国科学院沙坡头沙漠研究试验站的建站背景。”中国科学院沙坡头沙漠研究试验科普讲解员李欣瑶说。

1955年,中国科学院沙坡头沙漠研究试验站成立(以下简称“沙坡头站”)。包兰铁路于1958年8月1日通车,而根据“沙坡头站”1956年以来的研究成果,1958年提出沿线防护设计方案,1964年提出修改方案,并由铁道部审定付诸实施,建成了“以固为主、固阻结合”综合防护体系,确保了列车畅通无阻。

在包兰铁路防护工程实施的过程中,沙坡头站和铁道部第一设计院的专家们发现,一米乘以一米的草方格固沙效果尤其显著,草方格治沙法也由此推广至全国、走向世界。

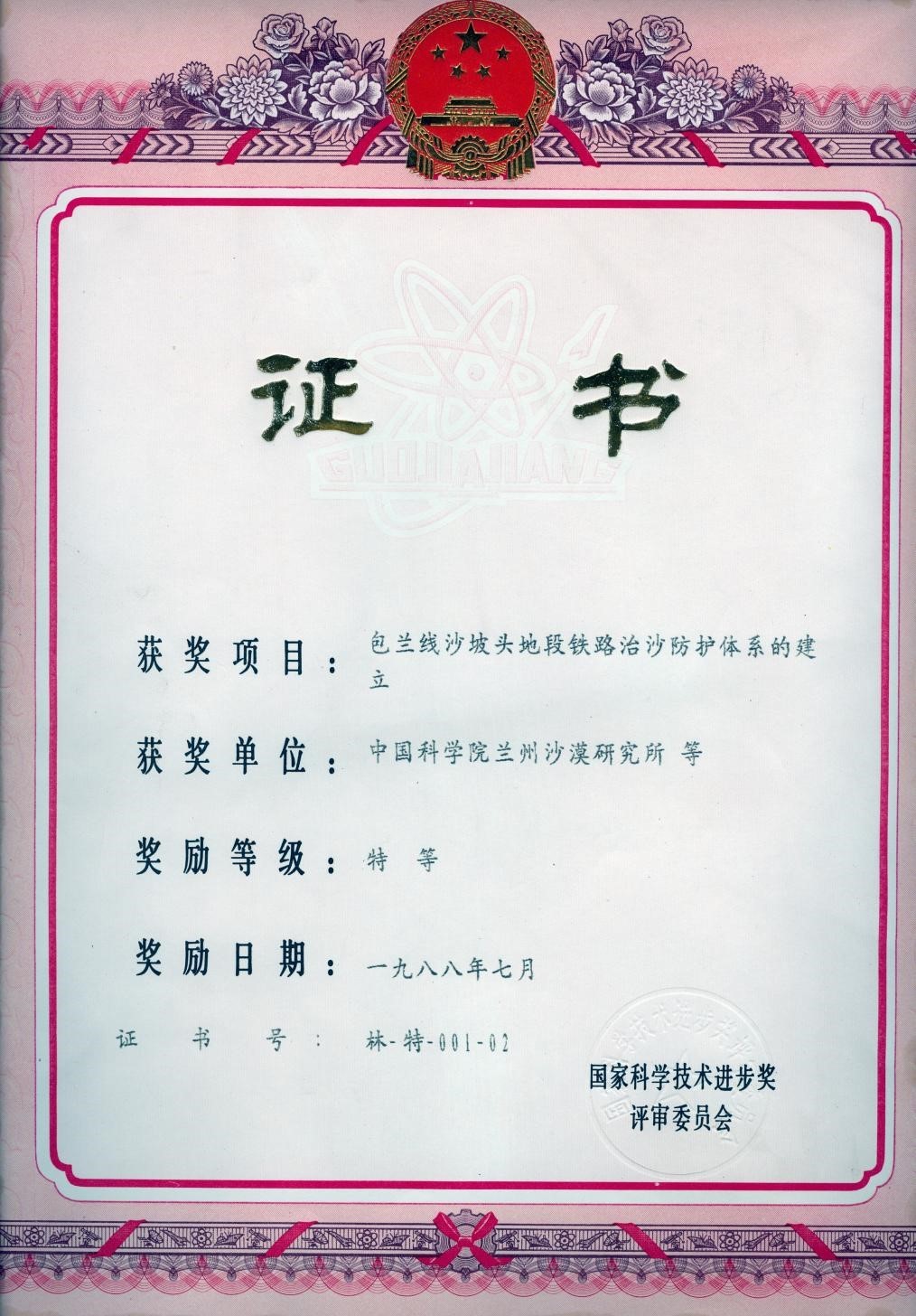

“包兰铁路沙坡头地段铁路治沙防护体系的建立”荣获1988年国家科学技术进步特等奖。 受访者供图

骆智慧是全网粉丝量500万的一位数码博主,此次参访活动中,中卫市林业总场正高级林业工程师唐希明的治沙经历给他留下了很深的印象。“作为上世纪九十年代的大学生,他最初就是想努力学习考出去,离开环境恶劣的家乡。但大学毕业后他回到家乡从事治沙工作,一干就是30年,为家乡的防沙治沙工作做出了巨大贡献。”骆智慧说,如今中卫市的树木越来越茂密,绿色发展是幸福的根基,只有生态和经济平衡了,幸福才能持续。

日前,唐希明向“感知幸福中国行”主题参访团动情讲述了中卫人从“怕沙”“治沙”,发展到如今的“用沙”“爱沙”的经历。

“曾经的中卫一年一场风,从春刮到冬。沙尘四起时破坏庄稼、严重影响人们的生活。”唐希明说,60多年过去了,中卫市域范围内的沙漠治理已完成了近90%。“那可能各位朋友看到要问,我们看到这个沙漠还治不治?我说不治了,为什么不治了?我们要用呢。”

截至目前,中卫市域内168万亩腾格里沙漠已治理150万亩,仅剩18万亩用于发展沙漠旅游。

高空俯瞰中卫沙坡头景区内的驼队。

近年来,中卫市打造沙漠旅游成绩亮眼。2024年6月,宁夏中卫大漠黄河(沙坡头)旅游度假区入选国家级旅游度假区,成为宁夏首个国家级旅游度假区,全国首个沙漠旅游度假区。2024年中卫市暑期日均接待游客超万人,65.5%为18-35岁青年。今年5月中卫沙漠旅游板块接待游客近600万人次。2024年1月至10月,中卫市共接待游客1711.96万人次,游客旅游花费101.7亿元,同比分别增长32.13%和23.12%,创历史新高。

来自伊朗的网红玛雅告诉澎湃新闻:“我没想到,在沙漠里竟然能看到这样的酒店。这里本来只有一片片黄沙,如今却变得热闹又有趣。夜晚有灯光和表演,白天还能在舒适的酒店里休息。原本以为沙漠会很无聊,但在这里,却像发现了一个新的世界。”

玛雅说,她的国家也有很多沙漠,也希望伊朗能把沙漠旅游发展得像中国一样好。

宁夏中卫市龙源电力腾格里“沙戈荒”新能源基地。中卫首期300万千瓦光伏项目已建成,投产后年发电量达57.8亿千瓦时,可满足450万家庭一年的用电量。“沙戈荒”新能源基地也是当地用沙、治沙的具体体现。

黄土地上,4个村的发展案例

从贺兰山下到黄河两岸,7天时间里,参访团成员实地探访了宁夏4个村的发展情况和妇女就业情况。

一度热播的电视剧《山海情》,让东西扶贫协作的典范——闽宁镇的故事为人熟知,剧中人物水花努力奋进的形象打动了许多观众。

如今,在宁夏银川市永宁县闽宁镇原隆村的闽宁禾美电商帮扶车间里,46名从西海固大山里搬迁出来的妇女在这里稳定就业。他们中的90%是建档立卡贫困户。现在这些妇女平均每个月收入3000元至6000元不等。

帮扶车间接待部负责人马燕今年33岁,是诸多“水花”中的一位。2012年她从固原市原州区的山村里搬到闽宁镇原隆村,2019年的她鼓起勇气到车间应聘,从此开启了一段新的人生旅程。如今,马燕每月的收入也从最初的2000多元,增加到如今的5000元以上。

总台亚菲中心印尼外籍记者李爱恩在参访后告诉澎湃新闻,看到这些闽宁镇的妇女能在家门口就业,既有收入又能照顾小孩,是一个很好的事情,对亲子关系培养也非常好。这些妇女能在家门口就业,政府为她们做了很多,很有帮助。

距离银川市永宁县闽宁镇原隆村约300公里远的固原市原州区头营镇杨朗村里,则有西海固百姓引上黄河水,发展瓜果产业致富增收的故事。

杨郎村在固原市的北边,曾是古道必经的一处驿站。“感知幸福中国宁夏行”参访团近日走进杨郎村,了解到这个村的村民通过种植瓜果蔬菜,发展酿酒、炉具、农具等产业,村产值已超过了4亿元。

杨郎村距离引黄干渠较近,2018年左右,原州区政府在杨郎村修建了一个10万方蓄水量的水池,将黄河水引入蓄水池,然后浇灌当地农田。引上了黄河水,杨朗村大面积种瓜果蔬菜用水就有了充分保障。经过多年来的产业培育,如今杨郎村的瓜果蔬菜产业产值已经超过了1亿元。

而吴忠市利通区上桥镇的牛家坊村和涝河桥村则是依靠区位优势,打造乡村旅游取得成绩的乡村振兴样板。

牛家坊村位于吴忠城区东南部,因为城区建设,牛家坊村有30%的村庄面临拆迁。在百姓搬迁的过程中,多年来保存的家具、农具等只能扔掉。当时的牛家坊村两委班子决定建设一个农耕民俗文化博物馆,把这些用具统一收藏、展示。与此同时,牛家坊村还先后建设了城南生态文化公园、生态观光园、好吃街等特色旅游景点。

据报道,2024年牛家坊村人均可支配收入2.68万元,位居利通区乡村之首。当年,牛家坊村集体收入166万元,多半来自乡村旅游。

涝河桥村一景。受访者供图

牛家坊村东边紧挨着的一个村庄就是涝河桥村。近年来涝河桥村依托村里的50座温棚搞蔬果采摘,同时发展农家乐和民宿产业。村里一队、二队共46户村民把自己家的房子改成了29家民宿和农家乐。

此外,村集体还成立了一家农业发展有限公司,打造了一个乡村集市,还有粗粮加工和酸奶加工坊。酸奶是涝河桥村村民自养奶牛产的奶,每周生产一两千盒,通过微信群等推广销售,供不应求。涝河桥村副书记吴怀强介绍,酸奶也很受本村村民欢迎。

“村里有1356户4328人,其中有从海原县搬迁来的劳务移民211户937人。”吴怀强说,村集体经济以前主要依靠村里的公建房发展物流仓储,一年收入约有75万元。最近几年因发展乡村旅游,村集体又发展了设施农业、酸奶工坊等,2024年村级集体收入已达到136万元,比之前增长了81%。

从贺兰山下到黄河两岸,从1万年前的远古人类岩画遗迹,到曾沉睡千年的西夏陵遗址,从2200年前的黄河水利工程到今天引黄灌区里辛勤耕作的百姓……7天5个地市近30个参访点,“感知幸福中国行”主题参访团的30余位境内外大V完成了一场跨越时空的塞上江南探索之旅。

还没有评论,来说两句吧...